古い布を手に取ると、そこに宿る時間の重みを感じることがあります。色あせた生地の端に、ふと誰かの手のぬくもりが残っているような気がして。そんな布を裂き、新しい形に織り上げていく——それが「裂き織り」です。

この手仕事は、日本の東北地方の暮らしの中から生まれたものだと聞きます。雪深い冬、限られた資源を大切に使い切るための知恵として、着古した着物や布を裂き、再び織り直して布にする。けれど、その営みは単なる再利用ではなく、「ものと共に生きる」美しい文化の表れなのだと思います。

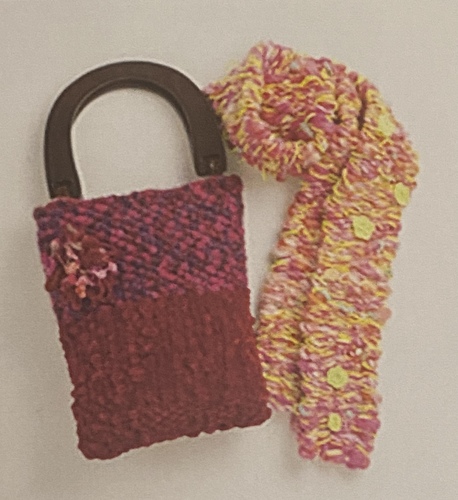

裂かれた布のひと筋ひと筋を横糸にして織り進めるたびに、失われていた記憶が少しずつ形を取り戻していくような気がします。そこに宿るのは、「捨てない」「生かす」という優しさ。織り上がった布には、時間と人の心が重なり合った、なんとも言えないあたたかさが生まれます。

思えば、イタリアにも似たような感性があります。

古い家具を修復したり、長年使った革のバッグを磨きながら受け継いでいく姿には、「古いものの中にこそ、美がある」という誇りが感じられます。日本の静かな裂き織りと、イタリアの情熱的なリメイク。国は違えど、どちらも“ものを生かす”という共通の魂が息づいているのです。

もしイタリアの再生が陽の光のように明るく華やかだとしたら、日本の裂き織りは、静かな雪解け水のよう。ひとつひとつの糸が溶け合い、やがて新しい布として再び息を吹き返す。その瞬間、過去と未来がやさしく結ばれていくのを感じます。

布を裂き、織り、また使う。

その単純な行為の中に、「生きる」ということの静かな力強さがあります。

裂き織りは、遠い昔の暮らしの知恵でありながら、今を生きる私たちにも大切なことを教えてくれる。——それは、時間をかけて育てたものの中にこそ、本当の美しさがあるということ。

今日もどこかで、誰かが小さな布を手に取り、糸をつなぎ始めているかもしれません。

裂き織りは、そんな穏やかな手の動きの中で、静かに世界をつないでいるのです。

回应 (0)