レッスンでよく見かける勘違いシリーズ。今回はそもそもの話。

最初の最初、ケースから楽器を取り出すところから、片付けるところまで教わるものだと思いますが、よく忘れられているのが、弓の毛の張り方。

2通りあると思います。

毛をパンパンに張って、毛と弓の竿が平行になる人。

多少の圧でも弓の毛が竿に当たらない程度、竿の反りが見える程度で張る人。

前者はとても少数派です。有名な指導者の方でも数人しかおられません。著名なソリストの方でも数える程度。この奏法で弓を傷めたり、弓を折ってしまうケースもあると聞いています。ただ、この奏法でしか出ないんだろうな、という音の質感があるのも事実です。

よく勘違いされがちなことは、超一級のソリストの方はソリストのための弓を使っているので、ヘッドが大きかったり、ヘッドの高さがあったり、竿がものすごく細かったりして、ぱっと見では毛をパンパンに張って見えることがあることです。

後者が一般的です。この場合も、竿の強さや反り具合、反りの場所によってさまざまではありますが、ほぼ間違いないと思われることだけ書きましょう。

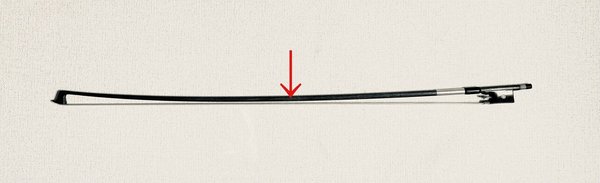

スクリューを回して、弓の毛を張る時に、見るべきは弓の真ん中です。大抵の弓はここか、若干もうすこし弓先に反りの底があります。

ここで、竿の太さと同じ隙間、あるいは鉛筆一本分くらいあれば音は出ます。

これが、反りを生かし、弓の個性を生かし、弓が長持ちする使い方だと考えています。

もし、この張り具合で弾きにくいのなら、毛が伸びすぎているかもしれません。あるいは、毛が縮みすぎていると、緩めてもこの状態、ということもあります。

道具と思わず、相方にも自分にも労りをもっていきましょう。

雑感...サルタートやスピッカートではもっと張る!というケースもありますが、そうとも限らないのでは?というのが最近の個人的な実感です。

コメント (0)